本展は、女性を優麗に描いた喜多川歌麿、劇的な役者絵で人気を博した東洲斎写楽、風景・花鳥・人物と森羅万象を独自に表現した葛飾北斎、名所絵を中心に浮世絵に新風を吹き込んだ歌川広重、そのユーモラスな画風で大いに存在感を発揮した歌川国芳。美人画、役者絵、風景画など各分野で浮世絵の頂点を極めた5人の絵師の代表作を中心に約140点を紹介します。江戸時代を彩った浮世絵五大スターの競演をお楽しみください。

五大浮世絵師たち

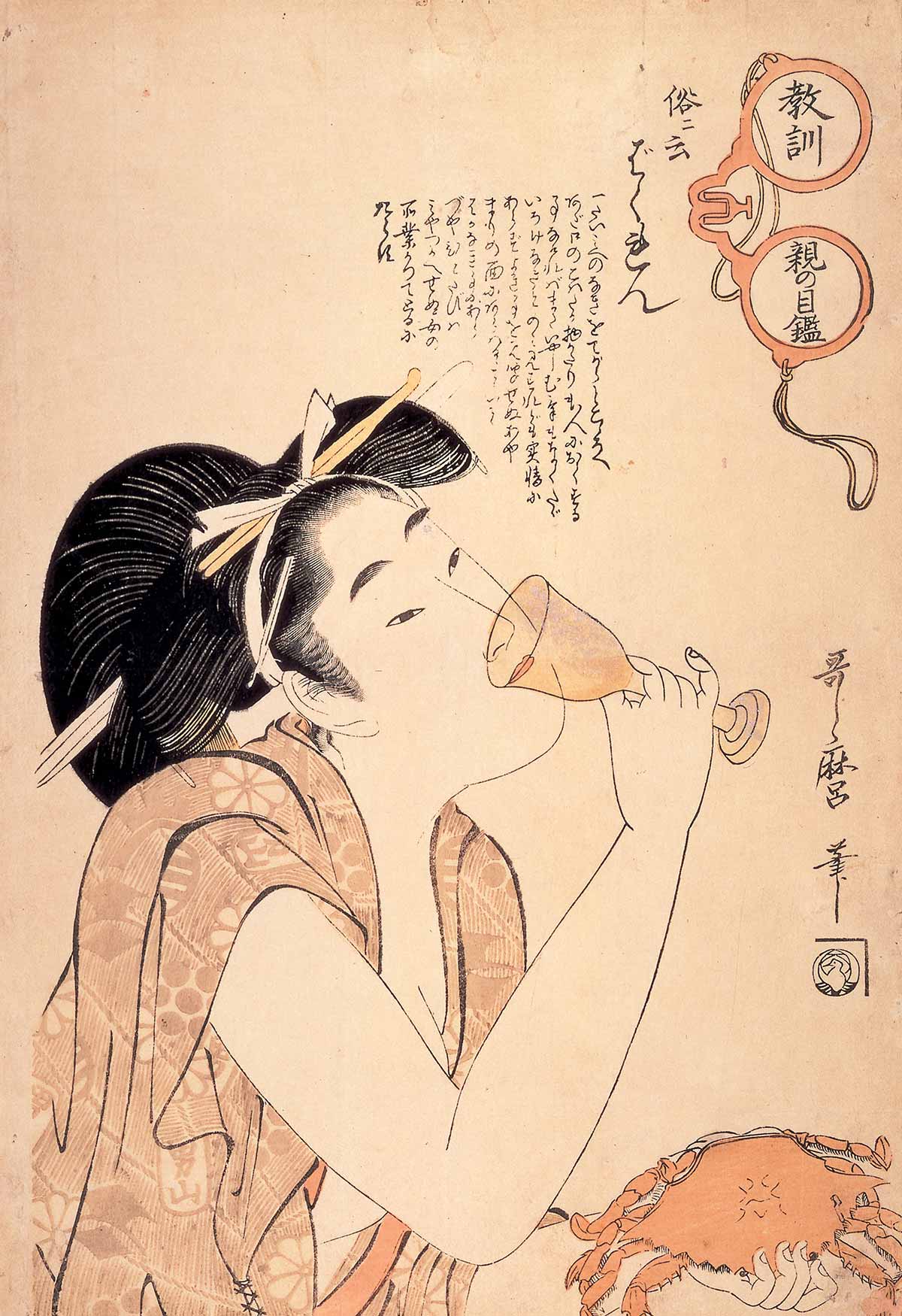

第一章喜多川歌麿―物想う女性たち

寛政期(1789~1801)を中心に活躍。女性の理想像を追求し色香を見事に表現した美人画の第一人者と言われる。二十代半ば頃、北川豊章の名前で出版した役者絵が錦絵のデビュー作とされる。その後、出版元の蔦屋重三郎がスカウトし華麗なるペンネームを与え、専属的に次々と名作を世に出しヒットさせ、大スターに育て上げた。遊女、芸者の艶姿を描くのと同時に、「ミスお江戸」の美女たち、市中の看板娘をもモデルとし押しも押されぬ人気絵師に登りつめた。

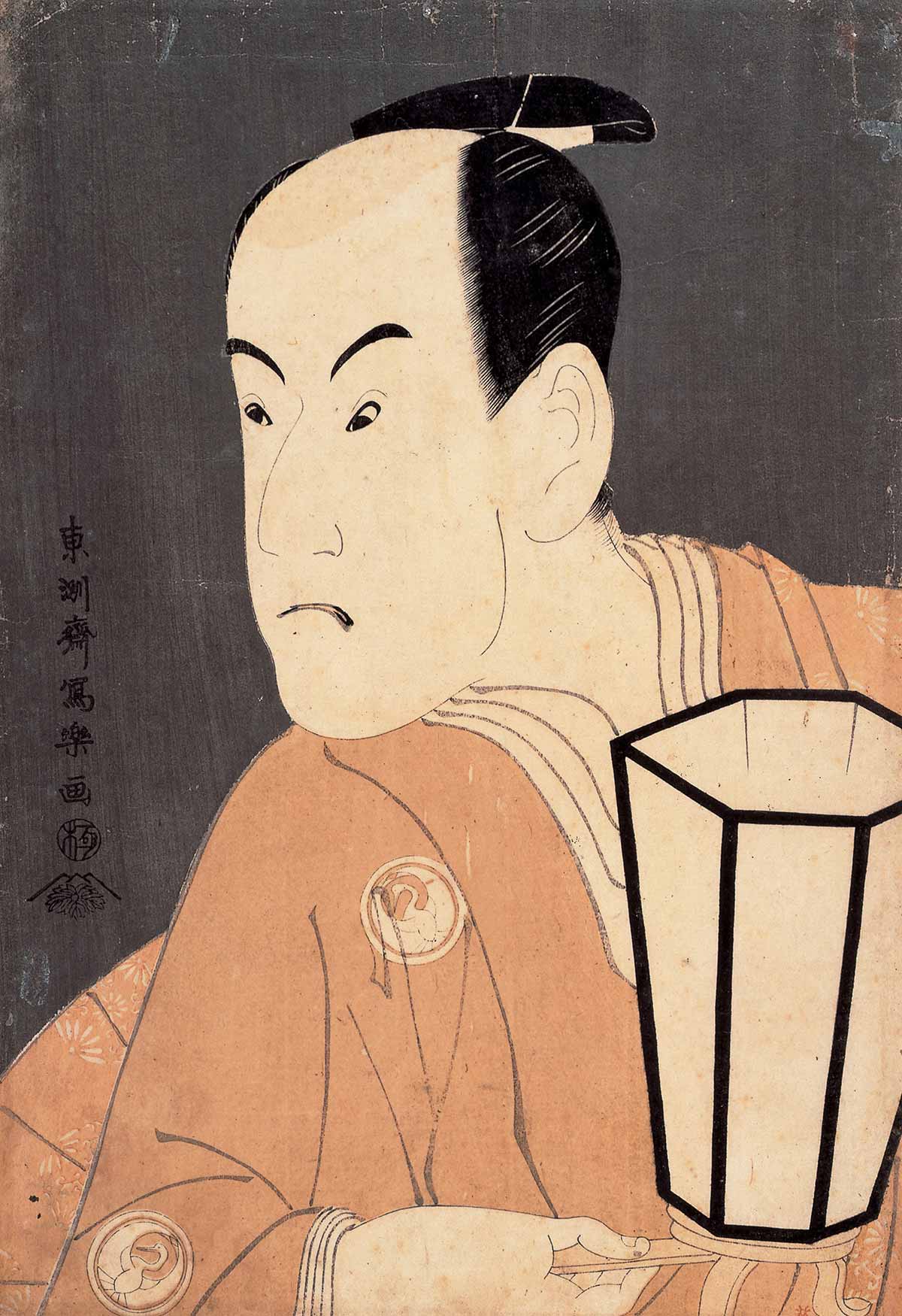

第二章東洲斎写楽―役者絵の衝撃

江戸三座の役者を題材にした作品で鮮烈なデビューを飾り、寛政6年(1794)5月から翌年の1月までの10ヵ月間に約145点の錦絵を残した絵師。活躍期が短いがためにその経歴の記録が乏しい反面、個性的でインパクトの強い役者大首絵を遺したところから、謎が謎を呼ぶ絵師としての印象がかねてより根強い。写楽の作画期は取材した芝居の上演時期によって4期に分けることができ、またそれにより作風がきれいに分類できることが特徴的である。今回展示する写楽作品の半分以上が第1期の大首絵作品で、これだけの点数が一同に揃うことはたいへんに希少な機会である。写楽も歌麿同様、蔦屋重三郎に見出された。浮世絵の黄金期にその存在感と異彩を放った画家のひとりである。

第三章葛飾北斎―怒涛のブルー

安永8年(1779)にデビュー。画歴70年以上の中で版本挿絵はもちろん、錦絵、摺物、肉筆画などあらゆる分野の仕事を手がけた。私たちがよく知る《冨嶽三十六景》シリーズを発表するのは70歳代に入ってから。その前後を展示作品で概観すると明らかに色彩が豊かになっていることが窺える。絵具の変化もあるが、老境に入ってより彩りが増し、新しきテーマ、素材に挑戦する北斎の探求心と凄みが感じ取れる。また、北斎の《冨嶽三十六景》と広重の《東海道五拾三次之内》、ほぼ同時期に発表されたこの2シリーズ、互いの領分、方向性の違いをぜひ見比べていただきたい。

第四章歌川広重―雨・月・雪の江戸

15歳の頃、歌川豊広に入門し、文政元年(1818)一遊斎の号でデビュー。当初は役者絵や美人画を描いていた。広重を風景画の絵師として決定付けたのが≪東海道五拾三次之内≫シリーズで、当時の旅ブームと相まって、大ベストセラーとなった。≪東海道五拾三次之内≫のような‟街道絵”と共に、江戸市中をはじめ、各地の名所を描いた‟名所絵”も得意としており、≪名所江戸百景≫シリーズは晩年の傑作として名高い。風景画として異質な縦構図をあえて取り、鳥瞰図を楽しんだり、近景と遠景のギャップを見せたり、画面への収まりのバランスをあえて崩したり、縦横無尽の視点、視覚をもって見る者を楽しませてくれる。

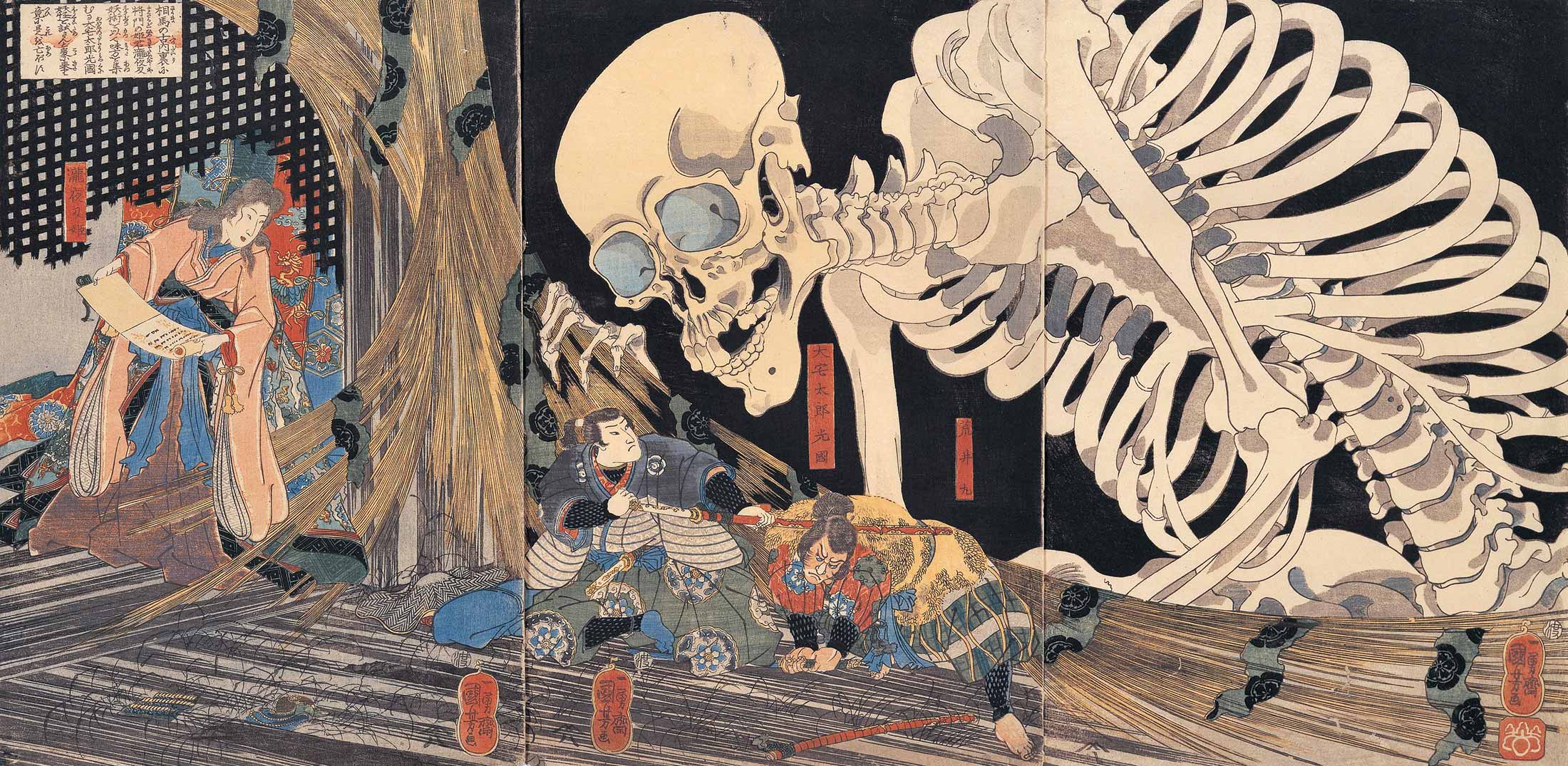

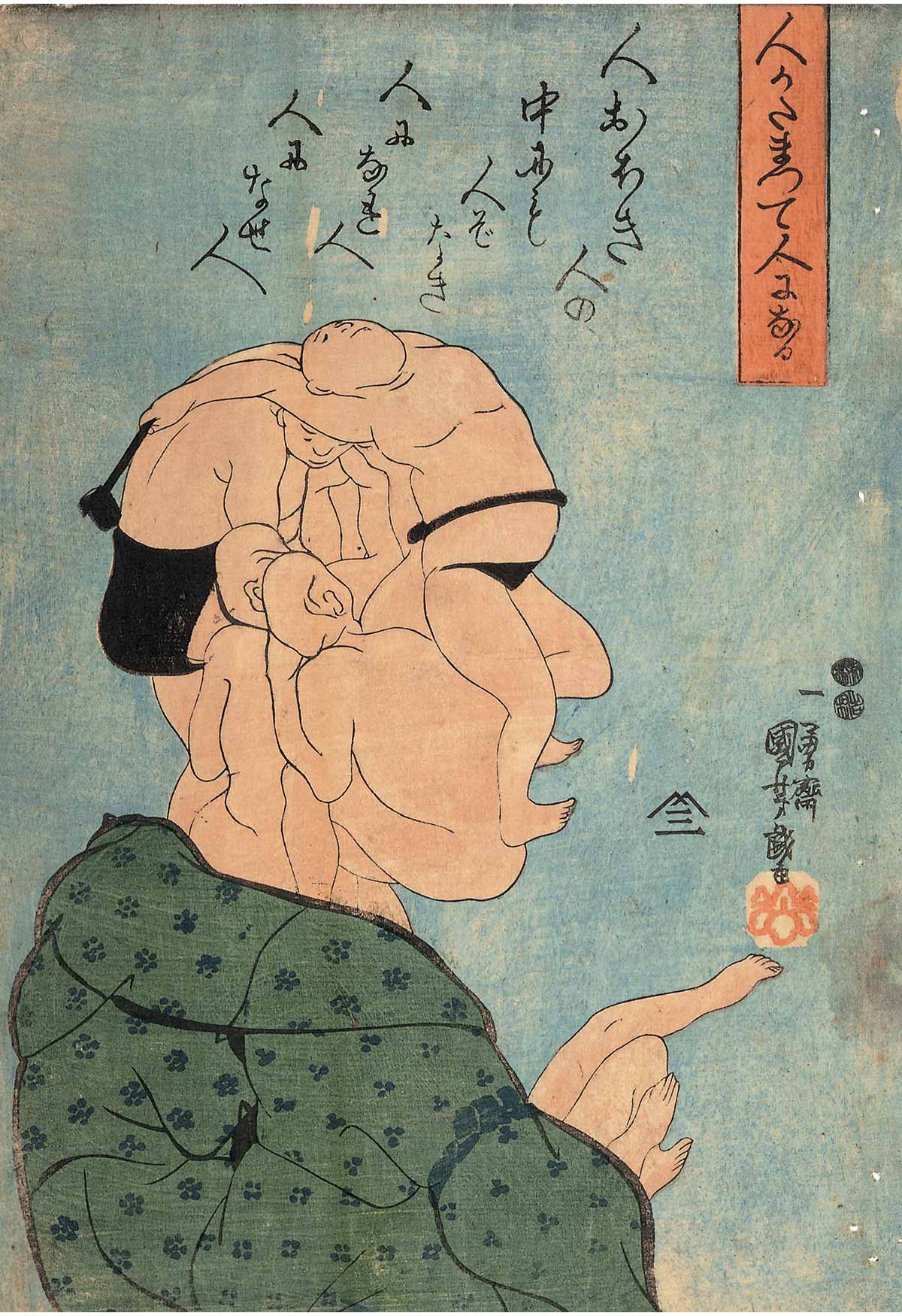

第五章歌川国芳―ヒーローとスペクタクル

歌川広重と同じ歳の国芳は15歳の時に歌川豊国の門人となる。文政10年(1827)≪通俗水滸伝豪傑百八人之一個≫でブレイクし、その地位を確立した。特徴的なワイドスクリーン(続き物を一つの大画面として扱う構図)の三枚続で、武者絵の広がりを見せる。また風景画には西洋風の表現を取り入れ、美人画には華美な遊女が描けない時代に縞や格子のシックで粋な装いの街の美人たちを描いて好評を博し、錦絵に戯画という一分野を築き上げた。